Akhir-akhir ini jagat media sosial tengah diramaikan oleh kontroversi dalam bidang pengetahuan yang terangkum dalam disertasi berjudul “Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non-marital”, karya Abdul Aziz mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga sekaligus dosen IAIN Surakarta yang dipertahankan pada tanggal 28 Agustus 2019. Entah lupa dalam membaca atau tidak terbiasa dengan kemajuan khususnya dalam bidang pemikiran. Masyarakat kita ternyata sejak zaman dahulu belum selesai di dalam memaknai sebuah pengetahuan apalagi pengetahuan yang menyangkut bidang keagamaan.

Kontroversi yang lahir dari pengetahuan dan pemikiran memang bukan sesuatu yang baru dalam sejarah umat manusia. Apalagi jika pemikiran tersebut bersentuhan dengan prinsip-prinsip esensial manusia seperti, agama. Bahkan tidak jarang orang-orang yang memiliki pemikiran berbeda sebagai hasil perenungan dan penelitiannya yang membedakan dirinya serta masyarakatnya, selalu dicap yang aneh seperti, gila, sesat, kafir, dan lebih jauh dibunuh baik badan maupun pemikirannya.

Abdul Aziz dengan penelitiannya yang telah menjadi kontroversi mungkin hanya sepersekian yang mengalami persekusi dan cap aneh-aneh tersebut. Karena jauh sebelum disertasi ini hadir dengan segala perangkat pengetahuannya. Orang-orang yang mengalami persekusi terkait dengan pemikirannya khususnya di bidang agama telah ada, sebut saja seperti Galileo Galilei, Socrates, Thomas Aquinas, Ibnu ‘Arabi, al-Hallaj, Gus Dur dan bahkan Nabi Muhammad Saw pun pernah mengalami persekusi di dalam masyarakatnya.

Tulisan ini bukan untuk membenarkan, mengafirmasi atau menjustifikasi apa yang menjadi kesimpulan di dalam disertasi tersebut. Apalagi di dalam kerangka pengetahuan seperti disertasi, apa yang diangkat Abdul Aziz tentang pemikiran Muhammad Syahrur hanya sebatas memenuhi tuntutan akademik untuk menganalisis what, who, and why. Sehingga apa yang menjadi kontroversi dari disertasi itu sampai Majelis Ulama Indonesia (MUI) turun tangan untuk memperingati baik penulis maupun melakukan revisi terhadap disertasi tersebut, tidak menjadi pembahasan di dalam tulisan ini.

Tulisan ini hanya sekedar untuk melihat cara kita menanggapi dan memahami berbagai pengetahuan dan prinsip-prinsip beragama yang kita pegang sampai akhir hayat. Teknologi, kemajuan dan modernitas yang dialami masyarakat di abad ke-21 ini ternyata telah menyisakan lubang yang begitu besar terkait kebutuhan eksistensi manusia di dunia ini. Teknologi dengan segala perangkatnya di satu sisi telah membantu manusia menyingkap rahasia-rahasia di balik fenomena-fenomena alam. Namun, di satu sisi tetap saja teknologi itu tidak mampu memecahkan berbagai misteri, yang salah satunya terkait pengetahuan di dalam diri sendiri.

Manusia dengan segala teknologinya ternyata belum sampai kepada kepastian absolut, yakni kebenaran sebagai kebenaran itu sendiri. Alam dan pengetahuan terhadap diri sendiri tetap saja menyisakan rahasia terdalamnya.

Oleh karena itu, tidak jarang banyak dari masyarakat dalam mengatasi ketidaktahuannya itu dilakukan dengan mencari-cari di luar dirinya. Dengan ketidaktahuannya itu, saya menjadi curiga bahwa manusia telah mengalami apa yang disebut sebagai ‘keterasingan diri’. Keterasingan diri inilah yang kemudian membuat manusia terjebak pada pemikiran hitam dan putih atau hanya melihat salah dan benar.

Konteks pemikiran hitam dan putih ini juga yang menggiring manusia untuk melihat sesuatu hanya dari luar, atau dengan istilah ‘judge a book by its cover!’. Mungkin dengan istilah ‘melihat buku dari cover-nya’ saja yang membuat disertasi Abdul Aziz menjadi kontroversial. Mengingat dari wacana yang berkembang di dalam disertasi itu adalah “menghalalkan seks” di luar pernikahan. Sehingga hal inilah yang membuatnya bertentangan dengan syariat Islam, lebih-lebih norma-norma sosial di masyarakat.

Fenomena inilah yang mengingatkan kita pada sosok Socrates, di ranah filsafat yang dianggap “gila” oleh orang-orang Yunani. Bapak filsafat itu mempertanyakan hal-hal yang diterima begitu saja oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan pertanyaan itu, Socrates ingin menyadarkan orang-orang supaya tidak terjebak pada opini (doxa), melainkan mengarah kepada pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan (epistema). Sehingga dengan pertanyaannya dan penyadarannya inilah yang membawa Socrates di hukum mati karena menganggu status quo dan menyesatkan masyarakat.

Di ranah agama, Nabi Muhammad juga pernah mengalami hal yang sama di dalam mendakwahkan ajaran Islam di Mekkah. Nabi Muhammad dituduh sebagai orang “gila” yang menyesatkan warga, sehingga diupayakan untuk dibunuh dan akhirnya pergi ke Madinah. Nabi Muhammad di dalam dakwahnya mengajarkan kemanusiaan, tauhid, keadilan dan akhlak mulia. Untuk menghancurkan keyakinan masyarakat kafir Quraisy yang tetap mempertahankan perbudakan, perjudian, penistaan terhadap perempuan dan tindakan buruk lainnya.

Dari catatan sejarah tentang Nabi Muhammad, Socrates, serta Abdul Aziz dengan disertasinya tersebut telah membuat diri ini semakin pesimis dan curiga. Rasa pesimis itu semakin besar ketika saya berpikir tentang bagaimana jika ajaran-ajaran leluhur bangsa Indonesia yang lebih “ekstrim” seperti, Serat Gatholoco karya Raden Ngabehi Ranggawarsita diajarkan di masyarakat dibanding pengetahuan baru yang lahir dari disertasi Abdul Aziz.

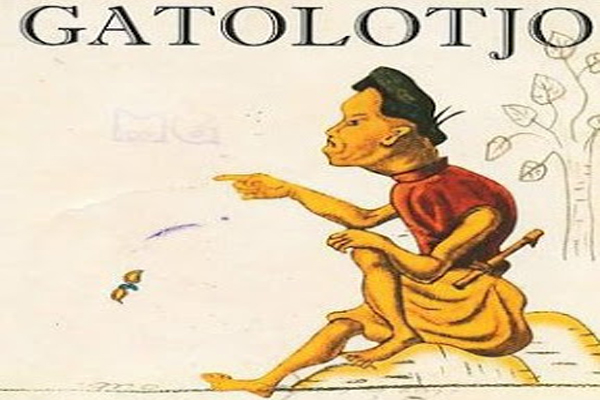

Seperti diketahui, Serat Gatholoco sendiri merupakan karya sastra atau wejangan tentang asal usul dan tujuan manusia (sangkan paraning dumadi), Manunggaling Kawulo Gusti, serta tasawuf yang dibuat oleh Raden Ngabehi Ranggawarsita (15 Maret 1802-24 Desember 1873). Saya sebut “ekstrim” di dalam Serat Gatholoco karena cara penyampaian dan konteks kelahiran serat tersebut yang lahir sebagai refleksi kemuakan dari mereka yang terus-menerus melihat kekakuan dalam kehidupan beragama seperti sekarang; refleksi kemuakan dari mereka yang melihat betapa kebebasan manusia untuk berekspresi tertindas oleh dogma kaku, yang menciptakan sosok Tuhan yang haus darah dan intoleransi, yang melahirkan sikap-sikap tak ramah.

Serat Gatholoco hadir untuk menyentak kesadaran kita tentang pengetahuan diri, utamanya berkaitan tentang ruh agama yang tak lain spiritualitas. Dan spiritualitas itu bersifat dinamis, penuh toleransi, dan mengembangkan kasih di dalam diri manusia. Tentu, tidak hanya wejangannya yang membuat seakan memukul kesadaran kita. Akan tetapi, penyampaian dan makna Gatholoco itu sendiri. Secara makna Gatholoco; Gatho berarti alat kelamin dan loco berarti kocokan. Sehingga Gatholoco bisa diterjemahkan secara literal sebagai “alat kelamin yang dikocok” (Shashangka, 2013). Sebuah nama yang dicap jorok, tabu, najis, dan mengandung semangat pemberontakan oleh kaum puritan.

Meski, nama Gatholoco terkesan jorok. Akan tetapi, nama yang dijadikan tokoh utama dalam menyampaikan wejangannya itu penuh dengan nilai-nilai filosofis dan spiritualitas yang tinggi. Di dalam serat tersebut Gatholoco digambarkan sebagai sosok Lanang Sujatine yang mirip alat kelamin laki-laki yang berdebat dengan sosok kiai berserta santrinya. Setidaknya ada beberapa hal terkait nilai-nilai filosofis itu bisa dilihat dari Serat Gatholoco yang ditulis oleh Damar Shashangka: (Shashangka, 2013).

Namun, di dalam tulisan ini saya hanya mengambil satu contoh dari wejangan yang termuat dalam serat tersebut. Karena dengan satu contoh wejangan yang ada di dalam serat itu, kita setidaknya bisa mengetahui sedikit mengenai nilai-nilai apa yang sesungguhnya diajarkan dan terkait dengan apa nilai-nilai itu diterapkan, khususnya dalam hal spiritualitas. Di samping sebagai contoh dari ‘don’t judge a book by its cover! Mengenai ilmu pengetahuan. Salah satu wejangan itu adalah:

Ketika Gatholoco bertemu dengan sang kiai, sang kiai pun bertanya siapakah namamu sesungguhnya?/dan, di manakah rumahmu?/yang ditanya menjawab pelan/Gatholoco namaku/aku manusia Lanang Sujati/rumahku di tengah-tengah jagat/ketiga guru mendengar jawabannya/bersamaan mereka tertawa terbahak-bahak/monyet, buset, namamu tidak umum dipakai manusia/namamu saja sudah haram.

Dari dialog antara Gatholoco dan sang kiai di atas, sengaja dimunculkan dengan kevulgaran dan nyeleneh sebagai kritik atas kedangkalan spiritualitas. Bahwa beragama tidak hanya dilihat dari permukaan kulitnya saja. Melainkan memahami lebih dalam spiritualitas yang ada di dalam diri manusia. Karena segala hal yang ada di dalam diri manusia adalah ilahi. Manusia sendiri terdiri dari tiga bentukan fisik, badan halus dan badan sejati. Dalam tasawuf fisik disebut jasad, adapun badan halus dalam tasawuf disebut nafs, sedang badan sejatine dalam tasawuf disebut ruh.

Ketiga bentukan tersebut menurut Serat Gatholoco tidak lepas dari “terpancarnya sperma ke dalam rahim sebagai puncak sebuah aktivitas seksual”. Tasawuf menyebutnya sebagai “pancaran cahaya ilahi” dari “sumber segala sumber kehidupan ini” atau Allah Swt. Dari dialog perkenalan ini di dalam Islam sudah mengindikasikan kehidupan dasar manusia mengenai dirinya sendiri untuk lebih mengenal Tuhannya. Dalam hal ini sosok Gatholoco berusaha mengangkat kesadaran lama, kesadaran mengenai perkembangan manusia yang keberadaannya tidak lepas dari pancaran sperma ke dalam rahim.

Pancaran itu dimaknai sebagai aktivitas sakral dan suci. Sehingga menurut Gatholoco aktivitas seksual itu bukan sekadar aktivitas yang hanya memenuhi nafsu manusia. Melainkan sebagai proses evolusi di alam manusia. Dan pada tataran lebih jauh sebagai bentuk kesejatian manusia di dalam memahami diri sendiri agar lebih mengenal Tuhannya. Sebagaimana dalam istilah “Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa Rabbahu. Man ‘arafa nafsahu fil fana fa’arafa Rabbahu bilhaq. (Siapa yang menyadari dirinya, maka dia telah menyadari Tuhannya yang sejati).

Dari makna serta penyampaian yang “tidak lazim”, tabu, dan jorok melalui personifikasi Gatholoco yang lahir di abad ke-19 ini dapat dipastikan jika serat ini diajarkan di masyarakat, tidak menutup kemungkinan pasti sangat banyak cap-cap aneh dan persekusi yang bertebaran secara liar. Apalagi secara substansi serat ini di dalam isinya sangat-sangat menyentuh hal-hal prinsipil mengenai agama, yakni masalah keimanan.

Padahal jika kita renungi dengan hati yang tenang dan pikiran yang baik. Apa yang disampaikan oleh serat Gatholoco ini bisa menjadi pelajaran serta pengetahuan yang penting mengenai diri sendiri yang sejatinya tidak selamanya bisa dijawab oleh kemajuan teknologi. Kekagetan kita mengenai disertasi Abdul Aziz telah menjadi bukti nyata keterkungkungan pemikiran serta sikap keberagamaan yang masih penuh nafsu menyalahkan seseorang di satu pihak tanpa ada ruang-ruang diskusi yang terbangun.

Oleh karena itu, tidak heran jika ayat al-Quran pertama turun berbunyi ‘Iqra’ (bacalah) dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan (Qs: al-Alaq 1-5). Mungkin inilah penangkal dari “keterasingan manusia” agar tidak terjebak pada penilaian hitam dan putih serta keluar dari penilaian judge a book by its cover! Agar terhindar dari apa yang dalam pepatah jawa disebut ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman (Kita hendaknya tidak mudah merasa heran, tidak mudah merasa menyesal, jangan mudah terkejut dengan sesuatu, tidak kolokan atau manja).

[zombify_post]

0 Comments